離婚を検討されている方にとって、共有財産である不動産の扱いは非常に重要な問題です。

特に、その持分割合の決定方法は、複雑な手続きや法律知識を必要とするため、不安を抱かれる方も多いのではないでしょうか。

今回は、離婚時の不動産の持分割合の決定方法について、具体的な計算例や、専門家への相談方法を含め解説します。

離婚時の不動産の持分割合の決定方法

不動産の評価額の算出方法

不動産の評価額は、離婚協議や裁判において、持分割合を決定する上で最も重要な要素となります。

一般的には、不動産鑑定士による鑑定評価が用いられますが、公示価格や路線価などを参考に、当事者間で合意することも可能です。

この際、建物の築年数、場所、状態、設備など、様々な要素が考慮され、詳細な調査と分析に基づいて評価額が算出されます。

特に、築年数の古い物件や、リフォームが必要な物件などは、市場価値が低く評価される可能性があるため、注意が必要です。

評価額の算出には専門的な知識が必要となるため、不動産鑑定士への依頼が推奨されます。

共有持分の計算方法

不動産の評価額が算出された後、次に共有持分の計算を行います。

これは、不動産の所有権が夫婦どちらにどの程度帰属するかを示すもので、通常は、不動産の名義が共有名義であれば、各々の持分は等分とされます。

しかし、頭金や住宅ローンの負担割合、不動産取得に際しての貢献度など、様々な事情を考慮して、協議によって持分割合を決定することも可能です。

例えば、一方の配偶者が全額頭金を負担して不動産を取得し、もう一方の配偶者が住宅ローンを支払っていた場合、頭金を負担した配偶者の持分が高くなる可能性があります。

住宅ローン残債がある場合の影響

住宅ローン残債がある場合は、その残債額を考慮して持分割合を決定する必要があります。

具体的には、残債額を不動産の評価額から差し引いた額を、夫婦間で分割することになります。

例えば、不動産の評価額が3000万円で、住宅ローン残債が1000万円の場合、2000万円を夫婦間で分割することになります。

この際、ローンの返済状況や、将来的な返済計画なども考慮されます。

また、ローン名義がどちらになっているかによっても、持分割合は影響を受ける可能性があります。

特有財産と持分割合の関係

特有財産とは、婚姻中に取得したものの、個人の財産として扱われるものです。

例えば、相続によって取得した不動産や、結婚前に取得した不動産は、原則として特有財産となります。

特有財産は、離婚の際に分割の対象とはなりません。

ただし、特有財産の維持管理に、もう一方の配偶者が貢献していた場合は、その貢献度を考慮して、慰謝料として金銭を請求できる可能性があります。

不動産分与の持分割合の計算例

夫が全額住宅ローンを支払っている場合の分与割合

例えば、不動産の評価額が3000万円、住宅ローン残債が1000万円の場合、夫が全額住宅ローンを支払っている状況では、残債1000万円を差し引いた2000万円を夫婦で等分するケースが多いでしょう。

しかし、夫が長年にわたりローン返済に尽力してきた点を考慮し、協議により夫の持分を多くするケースも考えられます。

この協議には、弁護士などの専門家の介入が有効です。

妻が頭金を支払っている場合の分与割合

妻が頭金を全額負担し、夫が住宅ローンを支払っている場合、妻の頭金負担分を考慮して、妻の持分を高く設定することが一般的です。

例えば、頭金が1000万円で、評価額が3000万円、残債が1000万円の場合、2000万円の残額に加え、頭金1000万円を考慮し、妻の持分を高く設定する協議が行われる可能性があります。

共有名義の場合の分与割合

不動産が共有名義の場合、原則として等分に分与されます。

しかし、上記のように、住宅ローンの負担割合や頭金負担、生活費への貢献度など、様々な要素を考慮して協議により持分割合を決定できます。

離婚と不動産の持分割合に関する相談先

弁護士に相談するメリット

弁護士は、離婚に関する法律に精通しており、適切なアドバイスや交渉、そして裁判での代理を行います。

複雑なケースや、合意に至らない場合でも、弁護士に依頼することで、自身の権利を最大限に保護することができます。

専門家への相談方法

弁護士への相談は、弁護士会や法律相談窓口を通じて行うことができます。

また、司法書士や不動産鑑定士などの専門家も、離婚に関する相談に対応しています。

専門家への相談は初期段階から行うことで、最適な解決策を導き出す上で大きな助けとなります。

裁判になった場合の費用と流れ

裁判になった場合、弁護士費用や裁判費用などの費用が発生します。

裁判の流れは、訴状の提出、答弁書の提出、証拠開示、証人尋問、判決といった段階を踏みます。

裁判は時間と費用がかかるため、まずは協議による解決を目指すことが重要です。

まとめ

離婚時の不動産の持分割合は、不動産の評価額、共有持分、住宅ローン残債、特有財産など、様々な要素を考慮して決定されます。

複雑な手続きや法律知識が必要となるため、弁護士などの専門家への相談が不可欠です。

適切な専門家のアドバイスを得ながら、円満な解決を目指しましょう。

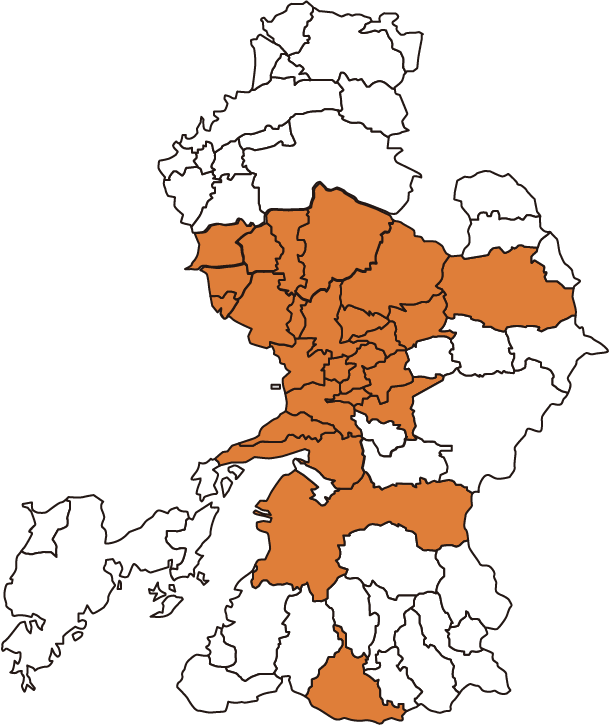

当社では、不動産売買のサポートを行っております。

熊本市周辺で不動産売買をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

お客様の声

お客様の声

会社概要

会社概要

売却の流れ

売却の流れ

よくある質問

よくある質問

オフラインでのお問い合わせ

オフラインでのお問い合わせ

お電話でのお問合せ

お電話でのお問合せ