離婚は人生における大きな決断であり、多くの課題を伴います。

特に、財産分与は複雑な手続きを要し、税金に関する知識が不足していると、思わぬ負担が生じる可能性があります。

特に、不動産を財産分与する場合には、譲渡所得税が発生する可能性があるなど、注意すべき点が多くあります。

この記事では、離婚による財産分与で発生する税金の種類や計算方法、確定申告の必要性などをわかりやすく解説します。

□離婚による財産分与と税金・確定申告

離婚による財産分与において、原則、税金はかかりません。

しかし、財産分与の内容によっては、財産を譲渡した側に税金がかかるケースがあります。

税金がかかる場合は、確定申告が必要です。

*財産分与ではかからない税金

1: 贈与税

贈与税とは、無償で財産を取得した場合に発生する税金です。

離婚による財産分与は、原則として贈与とはみなされず、贈与税の対象外となります。

これは、財産分与が夫婦間の財産を清算することを目的としているため、贈与のように一方的な財産移転とは異なるからです。

2: 不動産取得税

不動産取得税は、不動産の所有権を取得した場合に課税される税金です。

離婚による財産分与で不動産を取得した場合、原則として不動産取得税は課税されません。

これは、夫婦間の財産分与が、不動産の所有権の移転ではなく、単に財産の所有権の割合を変更するものであるためです。

*財産分与でかかる税金

1:譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産などの財産の譲渡によって生じた利益に対して課税される税金です。

離婚による財産分与で不動産を譲渡する場合、譲渡所得税の課税対象となる可能性があります。

離婚によって、夫婦は共同で取得した不動産の所有権を分けることになります。

この際に、一方の配偶者が不動産の所有権を放棄し、もう一方の配偶者が不動産の所有権を取得した場合、放棄した配偶者は不動産を譲渡したものとみなされ、譲渡所得税の対象となる可能性があります。

具体的には、離婚時に不動産の市場価格が取得時よりも上昇している場合に、譲渡所得が発生し、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。

2:登録免許税

登録免許税は、不動産の所有権の移転や変更などの登記手続きを行う際に発生する税金です。

財産分与によって不動産の名義変更登記が必要となる場合、登記申請時に固定資産税評価額の2%の登録免許税を支払う必要があります。

登録免許税は、財産分与をする側と受け取る側が共同で負担するものであり、夫婦間で負担割合を話し合っておくことが重要です。

□財産分与における税金の注意点

*財産分与における税金の負担

財産分与では、原則として、財産を受け取った側に税金はかかりません。

しかし、財産を渡した側には、譲渡所得税や登録免許税などの税金が発生する可能性があります。

例えば、不動産を財産分与した場合、不動産の取得時よりも市場価格が上昇していた場合に、譲渡所得が発生し、譲渡所得税が課税される可能性があります。

*税金対策のポイント

財産分与における税金対策としては、以下の点が挙げられます。

・不動産の評価額を正確に把握する

不動産の評価額は、譲渡所得税の計算に大きく影響します。

不動産の評価額を正確に把握することで、税金を最小限に抑えることができます。

・税理士に相談する

財産分与に関する税金は、複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

税理士に相談することで、適切な税金対策を立てることができます。

□離婚後の確定申告と所得控除

離婚によって、配偶者控除や扶養控除などの所得控除が受けられなくなる場合がありますが、一方で、ひとり親控除や寡婦控除などの新たな控除が受けられるようになる可能性もあります。

離婚後の状況に合わせて、確定申告で適切な控除を受ける方法を理解しておきましょう。

1: 離婚により受けられなくなる所得控除

離婚すると、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除などの所得控除を受けられなくなる可能性があります。

・配偶者控除

配偶者の所得が一定額以下であれば、38万円の控除を受けることができます。

・配偶者特別控除

配偶者の所得が一定額以下であれば、納税者と配偶者の所得金額に応じて1万円から38万円の控除を受けることができます。

・扶養控除

扶養親族の所得が一定額以下であれば、38万円の控除を受けることができます。

離婚により、子どもの親権が相手に渡った場合、扶養控除を受けることができなくなります。

ただし、離婚に伴い養育費を相手に支払っており、その養育費が「常に生活費等の送金が行われている場合」には、生計を一にしていると見なされるため、扶養控除を受けることができます。

扶養控除は、どちらか一方の親でしか受けられないため、毎年どちらが扶養控除を受けるのかを確認する必要があります。

2:離婚により受けられるようになる所得控除

離婚により、ひとり親控除や寡婦控除などの新たな控除が受けられるようになる可能性があります。

・ひとり親控除

未成年の子供を扶養している、または18歳未満の子供で一定の要件を満たしている場合に、35万円の控除を受けることができます。

・寡婦控除

配偶者の死亡または離婚により、一定の要件を満たしている場合に、27万円の控除を受けることができます。

ひとり親控除と寡婦控除は、制度の内容が似ていますが、どちらの要件も満たしている場合には、重複して適用することはできません。

ひとり親控除が優先されます。

必要な書類

【基本書類】

- 離婚届(離婚届出書)

※協議離婚の場合、夫婦双方で記入し成人証人2名の署名・押印が必要です。

⇒2021年9月1日から離婚届の本人欄や証人欄への押印が任意になったため、必ずしも押印は必要ありません。

- 印鑑⇒2021年9月1日から離婚届の本人欄や証人欄への押印が任意になったため、必ずしも印鑑は必要ありません。

※届出人が普段使っている印鑑(認印で十分)

※証人用は通常、認印以外の場合も対応可能ですが、自治体の指定がある場合は確認してください。 - 戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)※本籍地以外の役所に届出をする場合や、必要書類として求められる場合に準備します。

【財産分与・年金分割関連の書類】

- 預貯金に関する書類

- 銀行の通帳コピー、残高証明書

- 銀行の通帳コピー、残高証明書

- 不動産関係の書類

- 登記簿謄本、土地・建物の評価証明書

- 不動産の価値を客観的に知るための査定書

- 住宅ローンを組んでいる場合は、売買契約書のコピー、住宅ローン残高、月額の返済額の分かる資料

- 自動車や有価証券

- 車検証、所有証明書、株式の取引明細など

- ローンがある場合はローン残高の分かる書類

- 現在の価値が分かる査定書

- 保険・年金関係

- 生命保険・学資保険の契約内容や解約返戻金の証明書

- 退職金に関する証明書

- 年金手帳または基礎年金番号通知書

- 婚姻期間を証明できる書類(戸籍謄本等)

【離婚条件・合意書関連】

- 離婚協議書

※離婚条件(親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割、離婚後の姓など)について合意した内容を記載

※後日のトラブル防止のため、内容が明確な書面化が重要です

※必要に応じ、公正証書化しておくとさらに安心です - 離婚届不受理申出書(必要な場合)

※相手が勝手に離婚届を提出するのを防ぐため、事前に申出を行う書類。お住いの自治体で手続き方法を確認してください。

【子どもがいる場合に追加で必要な書類】

- 子どもの戸籍謄本

※子どもの状況を正確に把握するために必要 - 父と母の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書 / 離婚の記載のあるもの)

- 親権・養育費、面会交流に関する取り決め書類

※双方で合意した条件を明文化しておくことにより、後々のトラブルを防ぐ(離婚協議書の中に組み込むか、別途合意書として用意する)

その他、子どもに関する証拠・記録

※学校、保育園、子どもの福祉制度利用に必要な書類など(状況に応じて準備)

【健康保険・社会保険等の変更手続関連】

・健康保険資格喪失証明書

※離婚により扶養から外れる場合、配偶者の勤務先で発行される書類

※【注意点】

- 各自治体で必要な書類の指定や手続き方法が異なる場合がありますので、事前に役所または専門家に確認してください。

- 離婚前の状況や合意内容、証拠類は後に調停や裁判で重要な資料となるため、正確に記録・保存しておくと安心です。

- 特に財産分与や慰謝料請求を目的とする場合、関連する書類は漏れなく揃え、証拠としての信頼性が高いもの(原本やコピー)の保存が大切です。

このチェックリストを参考に、離婚前の書類準備を着実に進めることで、後日のトラブルを未然に防ぎ、円滑な離婚手続きおよび離婚後の生活設計に役立ててください。

□まとめ

離婚による財産分与で不動産を財産分与する場合には、譲渡所得税の課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。

また、離婚によって、配偶者控除や扶養控除などの所得控除が受けられなくなる一方で、ひとり親控除や寡婦控除などの新たな控除が受けられるようになる可能性もあります。

離婚後の税金対策としては、専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを行うことが重要です。

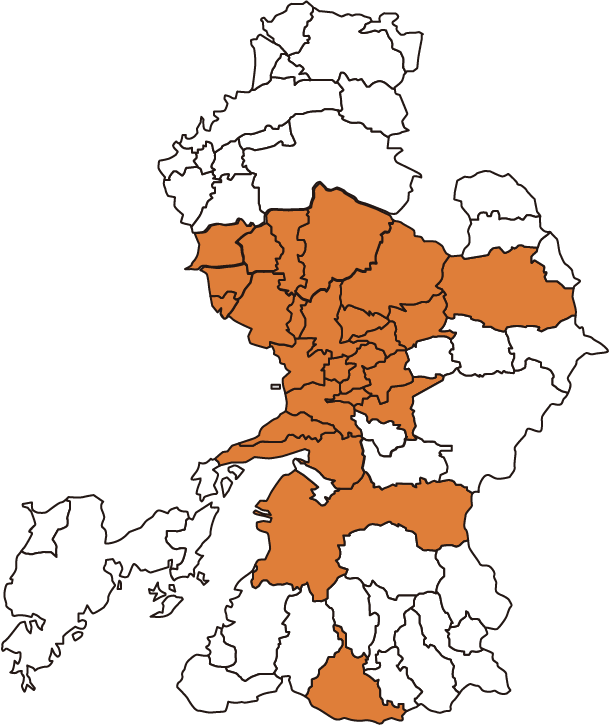

当社では熊本市周辺で不動産サービスを提供しております。

離婚時に不動産を売却したいという方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

10:00〜19:00

10:00〜19:00

お問い合わせ

お問い合わせ

無料見積もり

無料見積もり

無料相談

無料相談

お客様の声

お客様の声

会社概要

会社概要

売却の流れ

売却の流れ

よくある質問

よくある質問

オフラインでのお問い合わせ

オフラインでのお問い合わせ

お電話でのお問合せ

お電話でのお問合せ