不動産売却は人生における大きな決断です。

その過程で、税金に関する知識は不可欠です。

特に消費税は、売却金額に大きく影響するため、正確な理解が求められます。

この記事では、不動産売却における消費税の計算方法や、課税対象・非課税対象となるケースについて、分かりやすく解説します。

税務署への申告方法や注意点についても解説し、スムーズな不動産売却をサポートしますので、ぜひ最後までご覧ください。

不動産売却と消費税の課税対象とは

個人事業主の課税対象

個人事業主が不動産を売却する際、消費税の課税対象となるのは、事業として使用していた不動産です。

個人資産として保有していた不動産の売却は、原則として非課税となります。

事業用不動産の売却が課税対象となるかどうかは、課税事会社か免税事会社かによります。

1月1日~6月30日の間に課税売上高が1,000万円を超えると、課税事会社となり消費税の納税義務が発生します。

ただし、資本金1,000万円以下、1月1日~6月30日の売上高が1,000万円以下、事業開始から2年未満といった条件を満たす場合は、免税事会社として扱われ、消費税を支払う必要はありません。

課税事会社から免税事会社へ、またはその逆に変さらになった場合は、税務署への届け出が必要です。

法人の課税対象

法人が不動産を売却する場合、原則として消費税の課税対象となります。

これは、消費税法において「資産の譲渡」が課税対象とされているためです。

不動産会社など、不動産売買を事業とする法人は、ほとんどの場合課税事会社となります。

しかし、小規模な法人、具体的には前々年度の課税売上高が1,000万円以下の法人は免税事会社となる場合があります。

また、事業開始から2年以内の法人についても、同様の扱いとなります。

ただし、1月1日~6月30日の間に課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事会社となり、消費税の納税義務が発生します。

非課税となるケース

いくつか非課税となるケースがあります。

まず、個人が所有する不動産を売却する場合、消費税はかかりません。

これは、個人の資産売買は事業行為とはみなされないためです。

また、事業用であっても、プライベートで使用していた不動産の売却も非課税です。

消費税は「事業として対価を得る」取引に課税されるためです。

さらに、土地の売却も非課税となります。

建物と土地は別々に評価され、消費税は建物部分のみに課税されます。

ただし、土地の一部を駐車場や車庫として使用している場合は、設備としてみなされ、消費税の課税対象となる可能性があります。

借地権の売買も非課税対象です。

消費税の計算方法と申告ポイント

消費税の計算手順

消費税は、建物の売却金額にのみ課税されます。

土地の売却金額は消費税計算には含めません。

現在の消費税率は10%です。

計算方法は「建物の売却金額÷1.1×0.1」です。

例えば、建物4,000万円、土地3,000万円の不動産を7,000万円で売却した場合、消費税額は4,000万円÷1.1×0.1=約363.6万円となります。

売買契約書に建物と土地の金額が明確に記載されていない場合は、固定資産税評価額や相続税評価額などを参考に、不動産会社が按分して計算します。

この按分が適切に行われているか確認することが重要です。

税務署への申告方法

不動産売却によって発生した消費税は、税務署への確定申告によって納付します。

個人事業主の場合は翌年の3月15日、法人の場合は課税期間終了後2ヶ月以内が期限です。

納付方法は、税務署の窓口、指定口座引き落とし、インターネットバンキング、クレジットカード、コンビニエンスストア、e-Taxなど、複数の方法から選択できます。

必要書類と注意点

確定申告には、不動産売買契約書、登記簿謄本などの書類が必要です。

具体的な必要書類は税務署の指示に従ってください。

申告内容に不備があると修正を求められる可能性があるので、正確な情報に基づいて申告することが大切です。

また、消費税の納付期限を守ることが重要です。

期限を過ぎると延滞税が課せられます。

不動産売却時の消費税納付の手順とは

納付方法と期限

消費税の納付は、基本的に税務署への確定申告を通して行います。

個人事業主と法人では申告期限が異なります。

個人事業主は翌年の3月15日、法人は課税期間終了後2ヶ月以内です。

納付方法は、税務署窓口、口座振替、インターネットバンキング、クレジットカード決済、コンビニ決済、e-Taxなど、複数の方法から選択できます。

中間申告と納付

不動産売却金額が一定額を超える場合、中間申告と中間納付が必要になります。

金額の基準や中間申告の回数は、前年度の消費税納付額によって異なります。

例えば、400万円~4,800万円の売却の場合、前年度の消費税納税額に応じて年に1回~3回の中間申告が必要となり、納付額はその年の消費税納税額の1/2~1/4となります。

4,800万円を超える場合は、年に11回の中間申告が必要となる場合もあります。

中間申告・納付を怠ると、延滞税が発生する可能性がありますので注意が必要です。

延滞税の発生と対策

消費税の納付期限を過ぎると、延滞税が発生します。

延滞税は、納付すべき税額に一定の割合を乗じて計算されます。

延滞税の発生を防ぐためには、納付期限をしっかりと把握し、余裕を持って手続きを進めることが重要です。

納付期限が近づいたら、税務署に確認をとるなど、万全の準備をしておきましょう。

まとめ

不動産売却時の消費税は、売主が個人か法人か、不動産の種類(建物、土地など)、そして事業用か個人用かによって課税対象が変わります。

事業用不動産を売却する個人事業主や法人は、課税事会社となる可能性があり、消費税の納税義務が発生します。

一方、個人が個人資産として所有する不動産や土地の売却は非課税です。

消費税の計算は建物の売却金額に対して行い、土地は含まれません。

納付は税務署への確定申告を通して行いますが、高額な不動産売却の場合は中間申告も必要となる場合があります。

納付期限を守り、延滞税の発生を防ぐために、税務署への確認や専門家への相談も検討しましょう。

消費税に関する正確な理解は、スムーズな不動産売却に不可欠です。

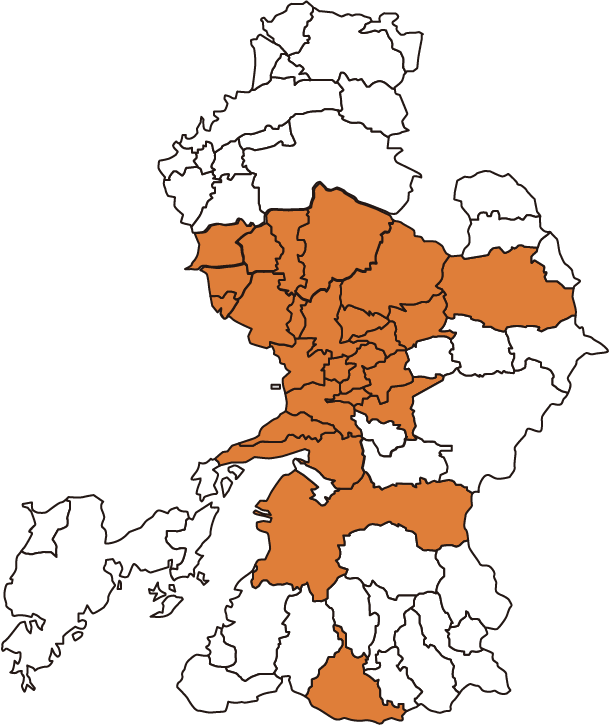

当社は熊本市周辺で物件情報の提供だけでなく、『すがコーポレーション』は「不動産売却の豆知識」など、税金・相続・売却のタイミングなどの実用情報も積極的に発信。

不動産に不慣れな方でも安心して意思決定できるよう、知識面からのサポート体制も整えています。

ぜひ初めての方もお気軽にお問い合わせください。

お客様の声

お客様の声

会社概要

会社概要

売却の流れ

売却の流れ

よくある質問

よくある質問

オフラインでのお問い合わせ

オフラインでのお問い合わせ

お電話でのお問合せ

お電話でのお問合せ